-

クリック立ち読み

クリック立ち読み

-

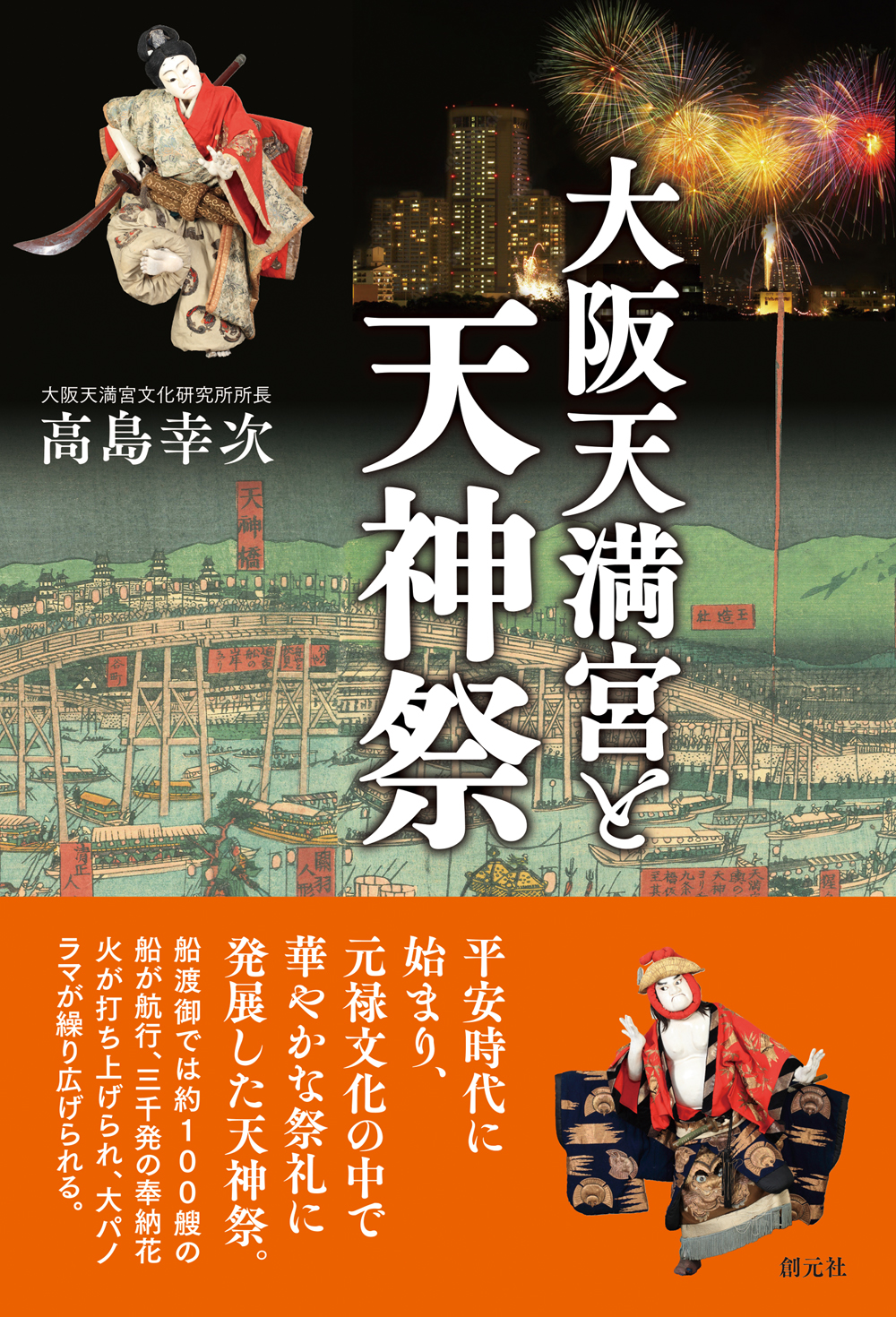

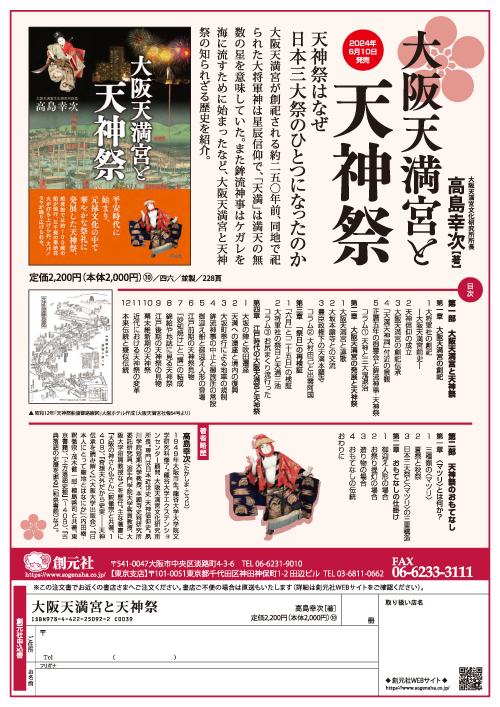

大阪天満宮と天神祭

高島 幸次 著

単行本 ¥2,200刊行年月日:2024/06/10

ISBN:978-4-422-25092-2

定価:2,200円(税込)

判型:四六判 188mm × 128mm

造本:並製

頁数:228頁

内容紹介

天神祭はなぜ日本三大祭の1つになったのか

また、鉾流神事は天神祭の幕開けを告げる神事で、流れ着いた場所をお旅所に定めるために鉾を流したとされていますが、本書では別の見方が紹介されます。すなわち、鉾流神事が始まったころ、平安京を中心に各地で疫病が猛威を振るっていました。そこで疫神を御輿に封じ込めて難波の海に流し去り、疫病を退散させる行事が行われました。これにならって、ケガレを神鉾に込めて海に流し出したのが当初の鉾流神事であり、やがて疫病退散を願う天神祭が始まったのではないかという推測が述べられます。

さらに、天神祭におけるお祭り提灯、御迎え人形、造り物などから、天神祭は大阪人の「おもてなし」の心が示された祭礼であったことを明らかにします。

この本を読めば、大阪天満宮と天神祭をまったく新しい目で見ることができるでしょう。

目次

第一部 大阪天満宮と天神祭

第一章 大阪天満宮の創祀

1 大将軍社の創祀——大阪天満宮前史

2 天神信仰の成立

3 大阪天満宮の創祀伝承

4 「天満天神祠」付近の景観

5 正暦五年の御霊会と鉾流神事・天神祭

【コラム①】 天神と三大鬼退治

第二章 大阪天満宮の発展と天神祭

1 大阪天満宮と連歌

2 大坂本願寺との交流

3 豊臣政権下の天満本願寺

【コラム②】 大村由己と出雲阿国

第三章 「祭日」の再検証

1 「六月」と「二十五日」の検証

2 大将軍社の祭日と天満三池

【コラム③】 お尻まくり流行った

第四章 江戸時代の大阪天満宮と天神祭

1 大坂の陣と吹田遷座

2 天満への還座と境内の復興

3 大坂町奉行による地車の規制

4 鉾流神事の中止と御旅所の常設

5 御迎え船と御迎え人形の登場

6 江戸前期の天神祭見物

7 「妙知焼け」と「講」の結成

8 錦絵や地誌に見る天神祭

9 江戸後期の天神祭の見物

10 幕末維新期の天神祭

11 近代における天神祭の変革

12 本来伝統と疑似伝統

第二部 天神祭のおもてなし

第一章 〈マツリ〉とは何か?

1 三種類の〈マツリ〉

2 夏祭と秋祭

3 日本三大祭と〈マツリ〉の三重構造

第二章 おもてなしの仕掛け

1 御迎え人形の場合

2 お祭り提灯の場合

3 造り物の場合

4 おもてなしの伝統

おわりに

著者紹介

[著]高島 幸次(タカシマ コウジ)

1949年大阪市生。龍谷大学大学院文学研究科修了。龍谷大学エクステンションセンター顧問・大阪天満宮文化研究所所長。専門は日本近世史・天神信仰史。夙川学院短期大学教授、本願寺史料研究所委託研究員、追手門学院大学客員教授、大阪大学招聘教授などを歴任。主な著書に『大阪の神さん仏さん』(釈徹宗と共著、140B)、『奇想天外だから史実――天神伝承を読み解く』(大阪大学出版会)、『日本人にとって聖地とはなにか』(内田樹・釈徹宗・茂木健一郎・植島啓司と共著、東京書籍)、『上方落語史観』(140B)、『古典落語の史層を掘る』(和泉書院)など。

動画

ダウンロード

-

-

『大阪天満宮と天神祭』チラシダウンロードはこちら

>>>PDF:1.26MB