| 第1章 | アメリカンドリーム―その神話と現実 |

|---|---|

| 第2章 | 家族 |

| 第3章 | 育児 |

| 第4章 | 学校教育 |

| 第5章 | コミュニティ |

| 第6章 | 何をすべきか |

トランプ現象をもたらしたアメリカの亀裂(機会格差)を真に解明する名著。

人生のすべてを覆い尽くしてしまう機会格差の加速化する拡大を止めるには?――潤いを失った社会が偽の〈

絶望の階級社会は未来の日本か?

トランプがアメリカを壊したのではない。アメリカはとっくに壊れていた。本書は、膨大なインタビューをもとに分裂国家アメリカの「絶望」と「希望」を鮮やかに描き出す。

分断社会は子どもの貧困から始まる。

チャールズ・ディケンズは小説家として、ロバート・パットナムは社会学者として、貧困と格差の固定が社会的危機の根元にあることを警告している。

教育格差がもたらす米社会の悲劇的顛末。

「私の子ども」から「われらの子ども」への意識転換は可能か。社会関係資本論の第一人者が描く処方箋は日本の未来にとっても極めて有用である。

ロバート・D・パットナムはハーバード大学の社会科学の専門家だが、市民社会の詩人と表現した方がよいだろう。『われらの子ども』の中で彼は、タイムリーな話題に高水準の議論を展開する才能を発揮している。本書を読み終わったとき、平等な機会に満足していると感じることは誰にもできない。

パットナムの新しい本は目を見張るものだ。重要な政治家候補はアメリカには階層がないと主張するが、パットナムは私たちに現実を――しかし同時に勇気づけるものを示した。

不平等にかんする現在の議論の多くは、奇妙に抽象的だ。過去2世代にわたりアメリカの中産階級に起こったことには耳を傾けず、たった1%の超過に焦点を当てている。政治学者のロバート・パットナムはこの空白に踏み入れ、アメリカ人に、何が彼らの社会に起こったのかに直面させる。真の傑作だ。

本書の主たる貢献は、過去半世紀にわたり、家族や学校に対して社会的、経済的、政治的な支援の形で行われた侵食に関する重要な研究を、わたしたち聴衆に丁寧に知らしめてくれた点にある。『われらの子ども』は情熱的で、緊急な本だ。

1941 年米国ニューヨーク州ロチェスター生まれ。1970 年にイェール大学で学位取得。ミシガン大学を経て、現在ハーバード大学教授。この間ハーバード大学ケネディ行政大学院学長、米国政治学会会長等を歴任、またヨハン・スクデ政治学賞や米国人文科学メダルを受賞した。既刊の邦訳書として『哲学する民主主義』(NTT 出版、2001 年)、『孤独なボウリング─米国コミュニティの崩壊と再生』(柏書房、2006 年)、『流動化する民主主義』(ミネルヴァ書房、2013 年、編著)などがある。

1970 年千葉市生まれ。1994 年東京大学文学部卒、1999 年東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得。同志社大学社会学部准教授を経て、現在東京経済大学教授。専門はメディア論、コミュニケーション論。著書に『デジタル情報社会の未来(岩波講座現代第9 巻)』(岩波書店、2016 年、共著)、『ソフト・パワーのメディア文化政策』(新曜社、2012 年、共編著)、翻訳書に『孤独なボウリング─米国コミュニティの崩壊と再生』(柏書房、2006 年)などがある。

第一章

アメリカンドリーム─その神話と現実

私のふるさとは、一九五〇年代にはアメリカンドリームをまずまずには体現していたところで、街のあらゆる子どもにはその出自によらず、一定の機会が提供できていた場所だった。しかし半世紀後には、このオハイオ州ポートクリントンでの暮らしは二画面分割の「アメリカの悪夢〈ナイトメア〉」となってしまった。街を二つに分けたときの、貧しい方出身の子どもには、裕福な出身の子どもを待ち受ける将来を想像することすらほとんどできないだろう。そして、ポートクリントンをめぐるストーリーは、悲しくもアメリカの典型であることがわかる。この変化はいかにして起こったのか、それがなぜ問題なのか、われわれの社会のこの呪われた行く先を変化させ始めるにはどうしたらよいのか、が本書の主題である。

現在入手可能なもののうち最も厳密な経済・社会史の資料によれば、一九五〇年代のアメリカの(そしてポートクリントンの)社会経済的障壁は、一世紀以上の中で最も低まっていた。経済また教育は拡大し、所得平等性は比較的高く、居住地域や学校における階級分離は低く、結婚や社交における階級障壁は低く、市民参加や社会的連帯の程度は高く、低階層に生まれた子どもが、社会経済的なはしごをよじ登るための機会は豊富だった。

小さく、また人種的にそれほど多様であったわけではなかったが、一九五〇年代のポートクリントンはその他のあらゆる点で、人口統計、経済、教育、社会、そして政治にいたるまで、驚くほどに典型的なアメリカの小宇宙だった(ポートクリントンはオタワ郡の郡庁所在地だが、そこはアメリカの「ベルウェザー」州の中の「ベルウェザー」郡であり、その選挙結果は全米の結果に歴史的にも最も近いものだった。私の高校の同級生のライフストーリーが物語っているのは、貧しい白人の子であったドンとリビー、さらに、貧しい黒人の子であったジェシーとシェリルの前にさえ開かれていた、自身の才能と力を基にして立ち上がっていくための機会は、クラスの中で唯一の特権階級の御曹司だったフランクに開かれていた機会とそれほど異なるものではなかった、ということである。

一つの街や都市でアメリカの全てを代表できるはずはなく、そしてポートクリントンも天国と呼べるようなところでは全くなかった。当時のアメリカ他地域と同様に、ポートクリントンのマイノリティは深刻な差別に苦しんでいたし、女性もしばしば日の当たらない場所へと追いやられていたことは、本章の後段で検討するとおりである。私を含めて、大改革もないままに当時に戻りたい者などほとんどいないだろう。しかし社会階級は、「機会」に対して主たる制約ではなかったのである。

しかし二一世紀のポートクリントンに視線を移せば、裕福な子どもと貧しい子ども─やはり本章の後半で再会する、チェルシーやデヴィッドのような子ども─が目の当たりにしている機会は、全くかけ離れたものとなっている。現在のポートクリントンは階級の違いが露わになった場所であり、(学校役員の言葉では)金持ちの子どもが高校の駐車スペースにBMWコンバーチブルを停める隣にあるのは、ホームレスの同級生が夜毎にどこかに移動して一夜を明かす、ガタの来たポンコツカーである。ポートクリントンにおける変化は、あらゆる人種また性別の子どもの多くに対してアメリカンドリームがもたらしてきた希望を否定しているが、経済環境、家族構造や育児、学校や地域で見られるそのような変化がアメリカの典型を大写しにしているさまには驚くべきものがある。機会の平等について考察する上で、一九五九年のポートクリントンが出発点にふさわしい時代、場所であるのは、それはわれわれがアメリカンドリームからいかに離れたところまで来てしまったかを思い起こさせるからである。

* * *

一九五九年六月一日は早朝から暑く日差しが強かったが、午後になって涼しさを増したところに、街の中心に位置するポートクリントン高校の正面階段から一五〇人の新卒業生が群れになって降りてきた。新しい卒業証書を手にし、卒業式の興奮で上気したわれわれに、エリー湖畔に(大半は白人だが)六五〇〇人が暮らすこの快適で友好的な街で過ごした子ども時代に別れを告げる準備ができているとはとても言えなかったが、それでも自らの未来について疑う余地はなかった。この例年の、地域全体の祝賀行事には一一五〇人の人々が参加した。本当の家族であろうがそうでなかろうが、街の人々は卒業生みなを「われらの子ども」と考えていたのである。

本書は、Robert D. Putnam Our kids: The American Dream in Crisis. New York: Simon and Schuster, 2015. の全訳である。原題は「われらの子ども──危機にあるアメリカンドリーム」といった形となる。

著者ロバート・D・パットナムは一九四一年にニューヨーク州ロチェスターに生まれ、本書第一章の舞台であり往時のことも語られる、五大湖の一つエリー湖畔の街、オハイオ州ポートクリントンで成長した。その後はスワースモア大学を一九六三年に卒業し、イェール大学で学位を取得、現在はハーバード大学ケネディ行政大学院でピーター&イザベル・マルキン公共政策講座教授職にある。この間、同大学院の学長や米国政治学会会長、また国家安全保障会議のスタッフメンバーなどを歴任した。

パットナムの数多くの著作のうち、これまでに邦訳された書籍としてはニコラス・ベインとの共著『サミット』(山田進一訳、TBSブリタニカ、一九八六年)、『哲学する民主主義』(河田潤一訳、NTT出版、二〇〇一年)、『孤独なボウリング』(拙訳、柏書房、二〇〇六年)、編著書『流動化する民主主義』(猪口孝訳、ミネルヴァ書房、二〇一三年)がある。彼は一九八〇年代後半に提唱した国際交渉における二レベルゲーム理論などの業績でその名を確立したが、内外の一般読者にも名前を知られるようになったのは、上記『哲学する民主主義』から『孤独なボウリング』へと展開した「社会関係資本<ソーシャル・キャピタル>」理論によるものであることは衆目の一致するところであるだろう。

本書(第五章)における簡潔な説明では、社会関係資本とは「社会的なつながりの程度」を指し示すもので、「個人の、またコミュニティの健康度の強力な予測要因となることがこれまで繰り返し示されてきた」。イタリア各州を比較対象としてそれが各地の制度パフォーマンスに大きな影響を与えていることを示し、特に南北地域間において見られるその差異の起源について論じた『哲学する民主主義』を受けて、アメリカ社会を対象にして圧倒的なまでのデータと広範な視点により社会関係資本の重要性を総合的に論じたのが二〇〇〇年に原著の刊行された『孤独なボウリング』だった。 同書は、社会関係資本が社会の発展、健康や安全、また本書に関係するところでは子どもの発達にとってやはり重要な意味を持つことを指摘する一方で、アメリカ社会におけるその蓄積が一九六〇〜七〇年代を境に急落していったこと、その原因として世代交代をはじめとする各種の要因が想定されること、また社会関係資本の回復を目指すために、多様な領域で市民的イノベーションが求められるということを訴え、専門の研究者のみならず、広く社会における実践家また一般読者にも大きな反響と議論を巻き起こした。

同書は、社会関係資本が社会の発展、健康や安全、また本書に関係するところでは子どもの発達にとってやはり重要な意味を持つことを指摘する一方で、アメリカ社会におけるその蓄積が一九六〇〜七〇年代を境に急落していったこと、その原因として世代交代をはじめとする各種の要因が想定されること、また社会関係資本の回復を目指すために、多様な領域で市民的イノベーションが求められるということを訴え、専門の研究者のみならず、広く社会における実践家また一般読者にも大きな反響と議論を巻き起こした。

パットナムはその後、この社会関係資本概念の線に連なる書籍や論文も引き続いて発表し、また社会に向かっての発言を続ける一方で、アメリカ社会、コミュニティをめぐる考察を他の視点からも展開させていく。そのような論考の一つとしては、伝統的に宗教的と言われてきたアメリカ社会における宗教の役割とその変容の問題を、宗教右派の台頭や保守政治との関係などとも関連づけた議論があり、これをまとめたのがデヴィッド・キャンベルとの二〇一〇年の共著である『アメリカン・グレイス』(アメリカの恩寵)である(Robert D. Putnam and David E. Campbell, American Grace: How Religion Divides and Unites Us. New York: Simon and Schuster, 2010.)。同書は米国政治学会で政府、政治および国際問題に関する年間の最優秀図書に贈られるウッドロウ・ウィルソン基金賞を二〇一一年に受賞している(なお、同書に関連したキャンベル・パットナムの論考の邦訳は『フォーリン・アフェアーズ・リポート』二〇一二年四月号に掲載されている)。パットナムのこれらコミュニティをめぐる論考は、国際的な権威ある政治学賞であるスウェーデンのヨハン・スクデ政治学賞(二〇〇六年)、さらには「米国コミュニティへの理解を深化させた」ことを理由とした、オバマ大統領からの二〇一二年度の米国人文科学メダル受賞へとつながったものであるが、そのパットナムの手になる、アメリカ社会論についてのもう一つの新しい展開が子どもたちの機会格差の拡大を取り上げた本書『われらの子ども』となる。

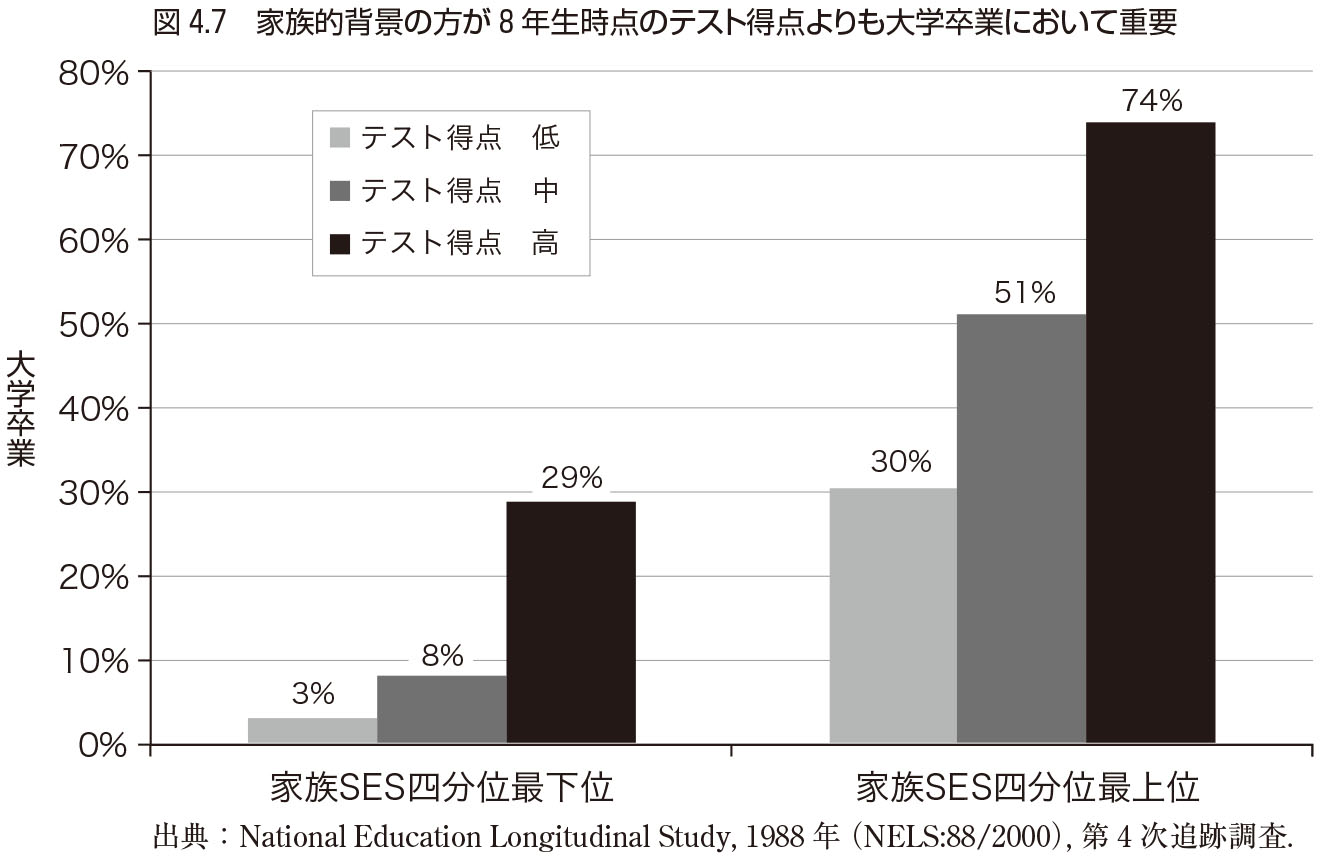

内容について簡単に振り返ると、本書の冒頭第一章では、著者パットナムの故郷の一九五〇年代の同級生たちが登場し、貧富の差、さらにはジェンダーや人種という大きな障壁はあったものの、自らの才能と力で、それぞれがチャンスをつかんでいった様子が描かれる。すなわち、貧富の差(また、ジェンダーや人種による深刻な差別)は確かに存在したものの、それと機会はある程度切り離されたものであって、その意味で「アメリカンドリーム」は当時まだ存在していた、と考えることができる。なお本文の中心の内容とはなっていないが、方法論的補遺「『われらの子ども』のストーリー」後半で語られるようにこの同級生全体を対象とした悉皆調査が実施されており、生徒の出身背景と大学進学や最終的な学歴との関連の程度を計量的に検討したパス解析の結果が、著者ウェブサイトに補足資料として掲載されている(http://robertdputnam.com/about-our-kids/research/)。しかし、半世紀以上が経過した現在、同地の恵まれた者と、そうでないものの成長の仕方は、全くかけ離れたものであったことが生々しく描き出される。すなわち、貧富の差と機会の差の連結性が非常に強いものになってしまったのである。以降引き続く内容では、子どもたちの出自における貧富の差が、いかにして機会の格差につながっていくのか、その中間に挟まれるものが順次論じられていく。具体的には、所得の格差(多くの場合、それは同時に親の教育水準の差として表現される)によって現在では、養育の基盤である家族の構造(第二章)、育児実践のあり方(第三章)、学校教育を取り巻く環境(第四章。なお学校教育そのものよりも、学校に通う同級生や親をはじめとした、学校に持ち込まれるものや居住地域の環境における差が特に強調される)、そしてそれぞれの家族や子どもの利用できる社会ネットワーク上の資源や地域コミュニティのありよう(第五章)が全く異なったものになってしまっていて、それが機会の大きな差につながり、また将来にわたって格差が固定化する可能性が示されている。子どもを取り巻く条件の違いとその拡大についてこれら各章に提示される図表は数多いが、例えば第四章の 図4・7は文中でも指摘のあるとおりとりわけ目を引くものの一つと言える。恵まれない立場の子どもは好成績の群に属していても、恵まれている子どもで低成績の群に属する子どもよりもわずかではあるが大学卒業率が低い。すなわち、素質がありまた努力していることによっては報われないものが確かに存在するという現実が、この図からは読み取れる。最終の第六章ではこのような機会の格差、あるいは社会の分断が、アメリカの経済発展、政治の正統性と民主主義の安定性、そして道徳倫理に実質的な悪影響をもたらす恐れが指摘され、さらにこのような子どもの機会格差を縮小するために、見込みのある、現在さまざまに取り組まれているイノベーションの事例が、第二〜五章の各領域に対応する形で提示されている。

図4・7は文中でも指摘のあるとおりとりわけ目を引くものの一つと言える。恵まれない立場の子どもは好成績の群に属していても、恵まれている子どもで低成績の群に属する子どもよりもわずかではあるが大学卒業率が低い。すなわち、素質がありまた努力していることによっては報われないものが確かに存在するという現実が、この図からは読み取れる。最終の第六章ではこのような機会の格差、あるいは社会の分断が、アメリカの経済発展、政治の正統性と民主主義の安定性、そして道徳倫理に実質的な悪影響をもたらす恐れが指摘され、さらにこのような子どもの機会格差を縮小するために、見込みのある、現在さまざまに取り組まれているイノベーションの事例が、第二〜五章の各領域に対応する形で提示されている。

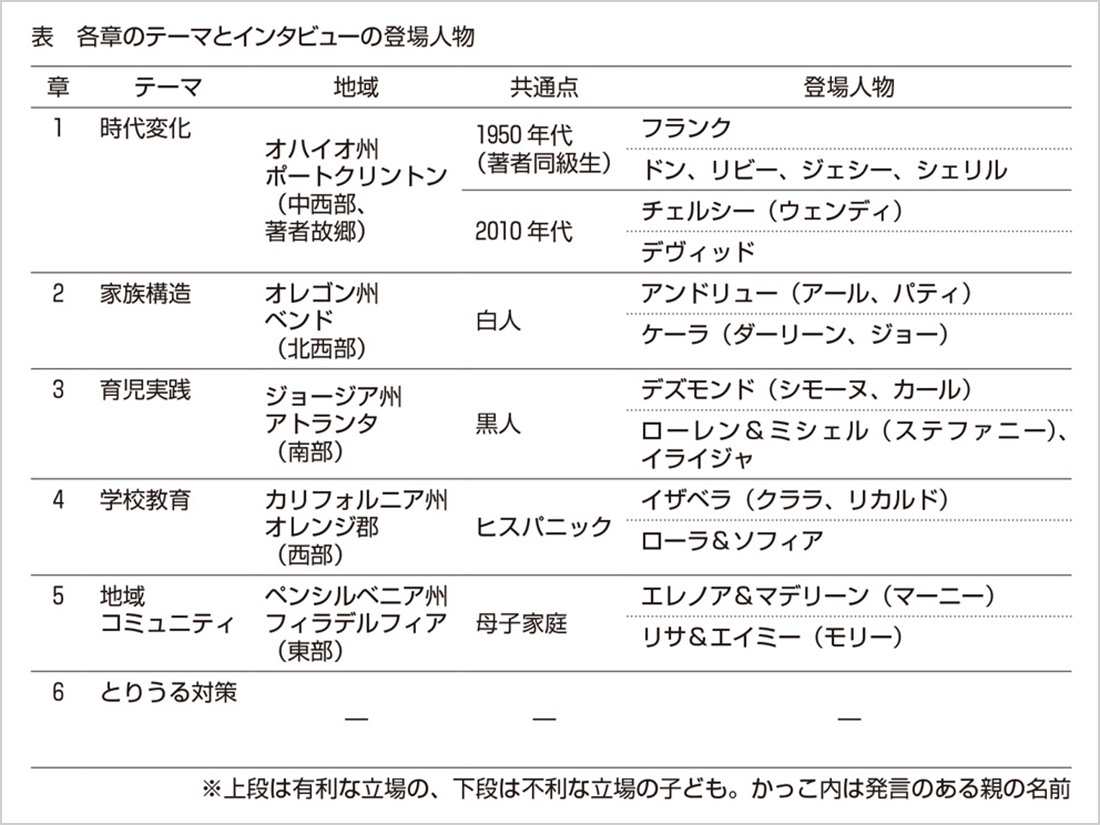

右の表では、本書各章が取り上げているテーマと、事例で扱われた人物名またその対象地と、人々に共通する特性をまとめている。

本書の最大の特徴は、貧富の格差が多様な側面に波及して子どもたちの機会を大きくかけ離れたものとするということを、各章の前半では、恵まれた子どもとそうでない子ども(および、それらの親)の生活の実際をインタビューによって鮮明に、対比的に描写することで示し、続く各章後半で、この傾向がますます拡大してきたことを多様なデータによって、大きく口を開けたようなはさみ状グラフ〈シザーズ・チャート〉が幾枚も描けることによって示すという、質的、量的アプローチの両面から訴えかけるような形式を取っていることにある。そしてこの両面のそれぞれにおいてまた、本書のユニークな特色を見ることができる。

まず質的側面、インタビューのパートであるが、例えばこのような格差の問題を産業の衰退したいわゆるラストベルトのプアホワイト、あるいは人種やジェンダーに固有なそれぞれの問題として捉えることは可能であり、そのような議論も少なくないだろう。しかし前掲の表から明確に読み取れるように、この格差が子どもの成長過程をかけ離れたものにする様子は、アウトドアリゾート地や「セレブ」都市、あるいは伝統的な南部、東部の都市など全米のあらゆる地域に広がっていること、また白人だけでなくマイノリティ、さらにはシングルマザー家庭など、それぞれの内部においても同じように乖離が起こっているということが、インタビューの地点と対象を巧みに選定したことによって表現されている。

次に量的、データ分析の部分についてであるが、社会学や教育学、発達科学などの広範なレビューをふまえ、著者ら自身によるものにとどまらないさまざまなデータの分析結果や、関連研究のデータ提示を繰り返し行うという、いわば『孤独なボウリング』のスタイルを踏襲している部分があることに加え、本書では対比する二階層の切り分け方が強く印象に残るものであると言える。すなわち格差が拡大しており、世の中の人々の中にはかけ離れた世界に暮らすものがいる、とするとき、少数のスーパーリッチとその他の人々、あるいは世の中の大半とそれに取り残されてしまったとりわけ苦しい立場に置かれた人々という対比の仕方や捉え方はありえるだろう。しかし著者らが分析において用いた操作的定義による分割では、両親のどちらかが大卒である(たいていは両方ということになるが)全米の三分の一の家庭の子どもと、どちらも高卒以下で終わっている、やはり三分の一の家庭の子どもの成長過程が、どのように変質しまたかけ離れていったかが繰り返しデータによって示される。このことにより、問題が「あの人々」の話ではなく、読者自身を含む、世の中の大半の人々が当事者として投げ込まれ、カテゴライズされる世界の話なのだ、ということが強調されているような側面がある。しかも本書で実際に直接的に言及もなされ、また著者も自身がそうであることを自省も込めながら認めているように、多くの場合には読者はこの中では恵まれた立場の側にいる可能性が高く、もう一方の側の人々の存在を理解し、自らの問題として意識を向けなければならないことが訴えられているのである。

ここで「社会関係資本」のパットナムがなぜ格差問題に進んでいったのか、また、この格差問題において社会関係資本がどのように関係するのか、ということに関心を持つ本書の読者も少なくないだろう。パットナムとそのチームが、いかにして子どもの機会格差の問題に進んでいったのかのきっかけは「謝辞」でも触れられている部分があるが、社会関係資本に関わる研究と本書の間をつなぐ論文として、「いまだに孤独なボウリングを?」と題されたトーマス・サンダーとの共著の小論を取り上げたい(Thomas H. Sander and Robert D. Putnam “Still bowling alone?: The post-9/11 split”, Journal of Democracy, Vol.21, No1, 2010, pp.9-16.)。

この論文は、『孤独なボウリング』のタイトル自体の出発点となった、一九九五年の同題論文が掲載された『ジャーナル・オブ・デモクラシー』誌にその一五年後、そして書籍発刊の一〇年後にあたる二〇一〇年に掲載されたものである。この論文では、二〇世紀末に向けて三〇年近く継続していたとする、社会関係資本のアメリカでの低減が現在も引き続いているのか、という問題をめぐる検討が行われている。この点についてはまず大学新入生においては9・11の同時多発テロ以降に政治への関心や議論などの市民性が高まっているというデータが示されており、社会的危機がしばしば市民性を呼び起こす(その結果として、一九六〇〜七〇年代以降の戦後世代への交代によって社会関係資本の大きな低減が引き起こされた)という『孤独なボウリング』の議論とも一貫する現象が示唆されるとともに、危機によらない再興の模索を訴えていた同書の立場からいってもとうてい評価しにくいものではあろうが、長期低減に対する逆転の兆しの一つとしてこれが取り上げられている。しかし論文後半では、特に白人の「持てる若者」と「持たざる若者」における市民参加の格差が拡大していることが同時に指摘され、上記の結果も大きくはその一部にすぎないかもしれないこと、そしてアメリカが「二つの国」に分断されることに対する懸念が示されている。また格差拡大という問題は、やはり二〇一〇年に刊行された前出の『アメリカン・グレイス』の中でも、宗教との関わりという観点から紙幅を割いて論じられている。いわば本書は、このような議論の流れに沿って、また時宜を得たテーマに対し正面から向き合った結果の論考と言うことができるだろう。

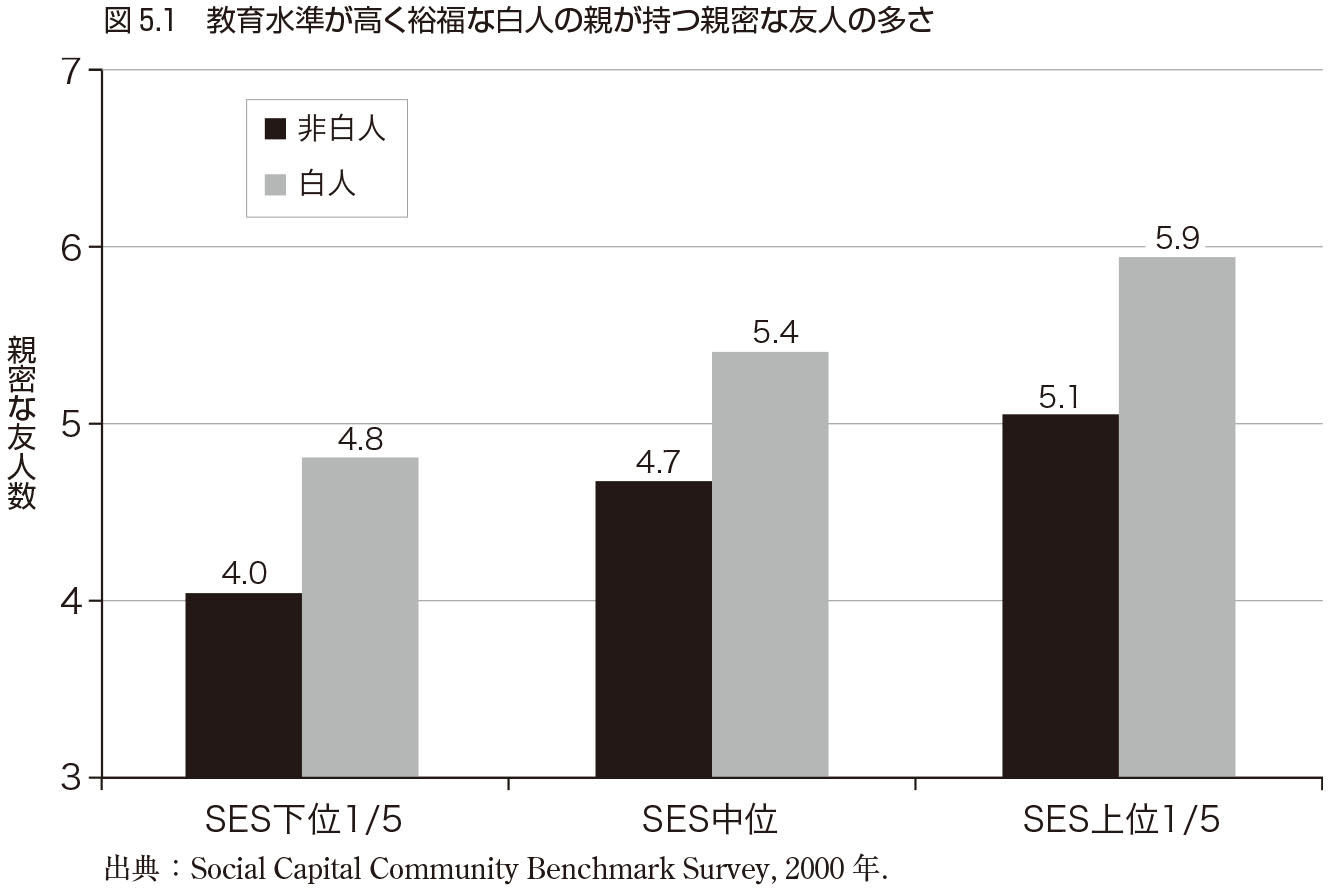

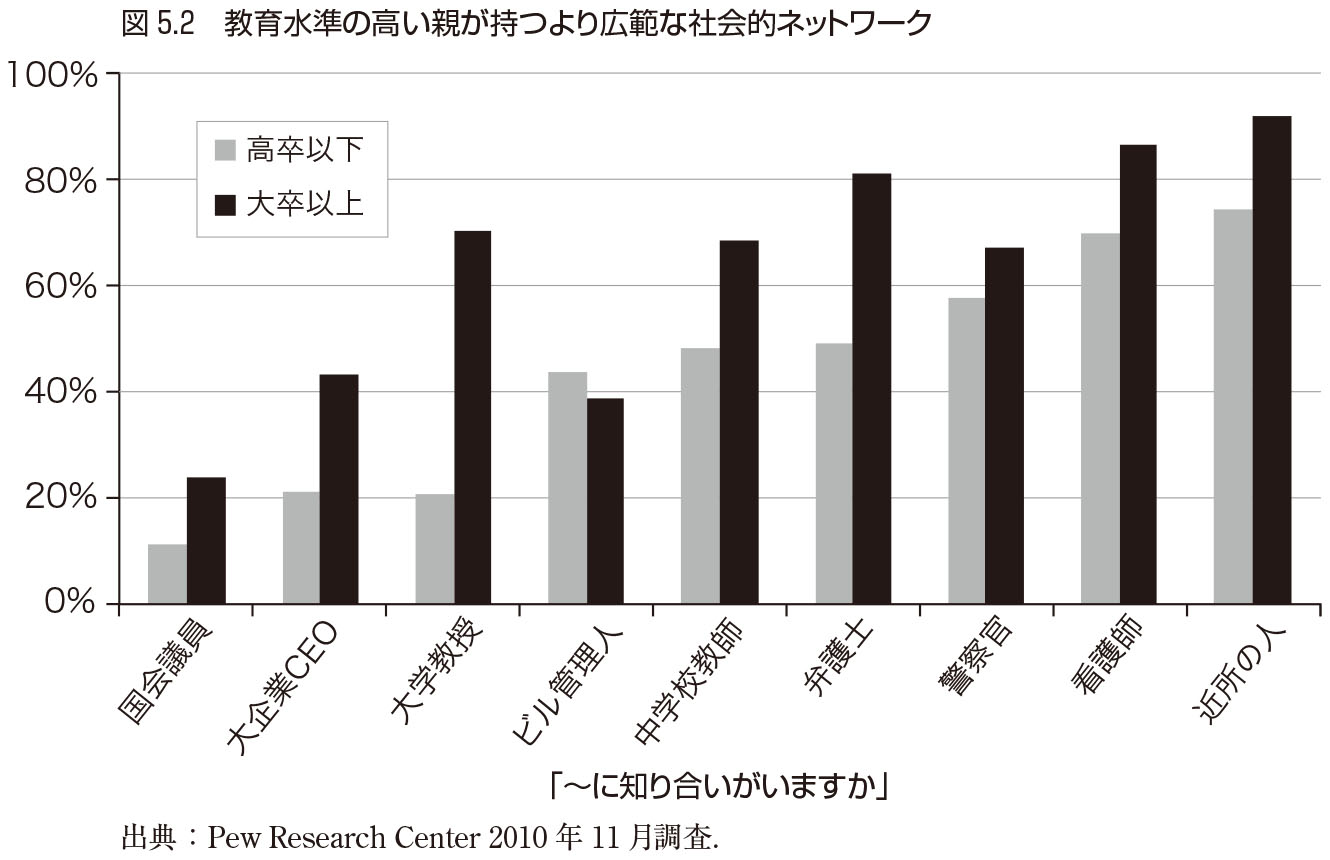

本書における社会関係資本の扱いは、第五章の後半で示されているとおり、これまでのパットナムの立場と大きく変わるものではないように見受けられる。まず社会関係資本の重要性については確認されているとおりであるとしており、一方でアメリカ社会におけるその衰退という一般的傾向については、二〇〇〇年代以降のマクファーソンらの議論や論争を簡潔に援用しながらその立場を基本的には維持している(第五章原注16)。ただし、社会関係資本上の格差が、階級の線に沿って発生していることが、

強い紐帯(図5・1)また弱い紐帯(図5・2)の両方で起こっていることが示され、とりわけ後者のそれが子どもの機会の格差につながりやすいことが指摘されている。社会関係資本が平等性の実現とどのように関係しているかについては、『孤独なボウリング』の第二二章でも、いわゆる「ダークサイド論」という観点から、つながりが格差の強化につながりかねないことが指摘されている。ただし一方でコミュニティ全体での社会関係資本の多さと平等性実現の間に正の関係も存在することもふまえて(『孤独なボウリング』図92、93)、いかにしてこの二者の両立を実現していくかが課題とされていた。社会関係資本と広く「格差」の問題については、近年国内でも成書が登場しており、今後の重要な論点の一つと言うことができるだろう(辻竜平・佐藤嘉倫編『ソーシャル・キャピタルと格差社会─幸福の計量社会学』東京大学出版会、二〇一四年)。なおフランシス・フクヤマは『フィナンシャル・タイムズ』オンライン版に掲載した本書書評(Francis Fukuyama “‘Our Kids: the American Dream in Crisis’, by Robert

Putnam” Financial Times, March 7, 2015.)で、基本的に家族外でのネットワーク参加を指すと考えられる社会関係資本について、アメリカにおいては家族が広範な社会参加のインキュベーターとして決定的に重要な意味を持っていたことが本書で示されていると指摘し、それゆえに社会関係資本の欠如を議論する際には家族の崩壊とそれをもたらした産業空洞化などの要因が無視できないとしている。興味深い論点ではあるが、著者も指摘するように本書で取り扱われた多くの諸要因は同時に連動する相関的な側面も有しており、引き続く精緻な実証的検討が求められるところだろう。

強い紐帯(図5・1)また弱い紐帯(図5・2)の両方で起こっていることが示され、とりわけ後者のそれが子どもの機会の格差につながりやすいことが指摘されている。社会関係資本が平等性の実現とどのように関係しているかについては、『孤独なボウリング』の第二二章でも、いわゆる「ダークサイド論」という観点から、つながりが格差の強化につながりかねないことが指摘されている。ただし一方でコミュニティ全体での社会関係資本の多さと平等性実現の間に正の関係も存在することもふまえて(『孤独なボウリング』図92、93)、いかにしてこの二者の両立を実現していくかが課題とされていた。社会関係資本と広く「格差」の問題については、近年国内でも成書が登場しており、今後の重要な論点の一つと言うことができるだろう(辻竜平・佐藤嘉倫編『ソーシャル・キャピタルと格差社会─幸福の計量社会学』東京大学出版会、二〇一四年)。なおフランシス・フクヤマは『フィナンシャル・タイムズ』オンライン版に掲載した本書書評(Francis Fukuyama “‘Our Kids: the American Dream in Crisis’, by Robert

Putnam” Financial Times, March 7, 2015.)で、基本的に家族外でのネットワーク参加を指すと考えられる社会関係資本について、アメリカにおいては家族が広範な社会参加のインキュベーターとして決定的に重要な意味を持っていたことが本書で示されていると指摘し、それゆえに社会関係資本の欠如を議論する際には家族の崩壊とそれをもたらした産業空洞化などの要因が無視できないとしている。興味深い論点ではあるが、著者も指摘するように本書で取り扱われた多くの諸要因は同時に連動する相関的な側面も有しており、引き続く精緻な実証的検討が求められるところだろう。

本書における役割は小さなものにすぎないが、訳者自身の専門と関係してメディアの問題の本書における位置付けについて簡単に触れておきたい。本書では、主に二箇所にメディアをめぐる議論が現れる。まず第一は、下層階級の育児実践の特徴として、テレビ、また現在ではインターネットも含めた「スクリーン時間」が長い、というものがある(第三章)。『孤独なボウリング』においては、一九六〇〜七〇年代以降の社会関係資本低減の原因の一つとしてテレビの登場が挙げられたことが論点の一つとなっていたことが思い起こされるが、ここでのテレビは、機会格差の因果連鎖における要因としてそれほど中心的に扱われているわけではない。

もう一点は、上層と下層の階級間で社会的ネットワーク、とりわけ弱い紐帯の利用可能性が大きく異なっていることに対して、インターネットがその改善に資するのか、それともそうはならないのか、という問題である(第五章)。インターネットの利用そのものは、広く社会の全体に普及し、アクセス格差としての「デジタルデバイド」問題の重要性は低下していると考えられる。しかし上層と下層の階級間ではインターネットの利用の仕方が異なっていること、またインターネットの利用においてはリアルな人間関係が豊かなものの方がその見返りを得やすい構造がある、という論者の議論を援用して、それはむしろ機会格差の拡大につながる可能性があることが指摘されている。人々の属性と、メディアの利用の仕方が相互作用を起こして帰結を変化させるという視点は、その有効な利活用法を考える上でも重要なものと言えるだろう。なお付言すれば「『われらの子ども』のストーリー」で報告されているように、本研究、特に下層階級の子どもたちと継続的な連絡を取り合う上で、番号の安定しない携帯電話でなくむしろアカウントベースで利用されるフェイスブックが積極的に活用されていた。この点はソーシャルメディアの意味を考える上でも興味深い点である。

パットナムの近年の論考の流れを全体として大きく捉えると、それは二〇世紀後半から現在に引き続くアメリカ社会の変容を捉えようとしていると言うことができ、まさに彼のこれまでの半生の中で起こっていたことを問題としてきたのだということは、自身の青春時代とその背景を直接、積極的に取り上げた本書において明確に示されているところである。一方でこれらの著作において彼が共通して課題としているのは、市民社会における人々のつながりとそれを生み出す仕組みの重要性、またそれに対し(アメリカ)社会の統合が危機に瀕し、分断へと向かっているのではないかという強い懸念であり、それは社会関係資本の衰退を問題とした『孤独なボウリング』はもちろん、前出の『アメリカン・グレイス』の副題につけられた「いかに宗教がわれわれを分かち、また結びつけるのか」という言葉、あるいは本書においても第一章内の節題「二つのアメリカへ?」などに表現されている。パットナムのこのような姿勢は、二〇一六年のアメリカ大統領選前に行われた朝日新聞によるインタビュー記事にも明確に現れている(「オピニオン&フォーラム─格差が深める米の分断」朝日新聞二〇一六年九月六日東京本社朝刊)。このインタビューの中で彼は「経済格差の拡大に伴って、米国内の隔離が進んで」いることを指摘するとともに、社会が全体として「私たち」のものから「私」のものへと移行してしまったと論じている。このような私事化傾向は、自由と寛容を生み出すという大きなメリットがあった一方で、こと「子ども」に関しては、深刻な問題を引き起こしてしまったという。このような、「われらの子ども」から「私の子ども」意識への変容が、本書のタイトルに、また本書の導入と結語にも効果的に繰り返される立脚点であって、また同時に彼のよって立つ共同体主義<コミュニタリアニズム>をよく表現しているものと考えることができるのではないだろうか。

二〇一六年の大統領選前後以降のアメリカ社会を語る上で、分断や亀裂という言葉が使われることが多くなったように感じられる。現在の、またこれからのアメリカ社会のありようは、日本にとって直接的な影響という点でも、またその展開を時間差をもって追っていくとしばしば言われてきたように、日本の現状を観察し将来の向かう先を考える上でも、重要な意味を持ちうるということは多くの人々の同意するところだろう。その点で本書は、国内読者にとっても重要な示唆、手がかりを与えるものになるのではないだろうか。ここで読者にとっての支えとも呼びうるのは、パットナムの論考を貫くもう一つの特徴である、自身の訴える懸念とあわせて同時に示される楽観的な趣さえある変革への強い期待と実践的提案である。このような著者の姿勢については『孤独なボウリング』に対しても国内の評者から「社会政策を行う立場にある人、コミュニティー活動を推進する人に指針と勇気を与える」という言葉で表現されたことがある(山田昌弘『孤独なボウリング』共同通信二〇〇六年六月八日配信書評、共同通信文化部編『書評大全』三省堂、二〇一五年)。本書に関して言えばパットナム自身、学術的な議論として方法論的な制約や限界があることは第一章の末尾や第六章冒頭でも繰り返し認めた上で、いまこの問題の対処を始めなければ手遅れになりかねない、と訴えかけている。しかしやはりその議論の基調となるのは、第六章最終節題にあるように「機会格差を減らすことはできる」という立場であり、深刻な問題を取り上げつつも、各所でユーモアも交えながら議論を進めていく著者の姿勢は基本的に前向きなものである。それもまた一般読者にとっては心強く、参考になる点であろう。

「私は街の東側に住んでいて、お金は街の西側にあった。でもスポーツを通じて、みなは同じに見えていた」

著者の同級生(1959年ポートクリントン高校卒業生)。2つの仕事を掛け持ちして一家を支える父と、一日中キッチンで仕事をしている母のもと、兄弟たちとともに育つ。テレビもないような貧しい家庭出身だったが、アメフトの花形クオーターバックとして活躍し、学業成績も良かった。高校を卒業していない彼の両親には大学の行き方など見当もつかなかったが、街の牧師の助言を受けて宗教系の大学へ進学し、牧師となった。引退した現在も、地域の教会を手伝い、また高校のフットボールのコーチを務めている。

「ニューヨークでは何でも欲しいものを注文すればいい。でもポートクリントンの子どもと一緒なら、彼らにできることをお前もするんだ」

著者の同級生(1959年ポートクリントン高校卒業生)。実家は非常に裕福であったが、本人はそれを全く鼻にかけず、他の同級生たちともごく対等に接していた。夏には友達とともにアルバイトに精を出し、両親が担任教師に特別待遇をさせようとした時にははっきりと怒りを示した。親に学費を出してもらい小さな大学を卒業した後は、海軍のパイロットや新聞記者、家族の経営する店など職を転々として働いた。経済的に困難な時には実家の援助を受けていたが、そのアドバンテージは、人生において同級生に大きく差をつけるほどではない。

「助けてくれる人を十分見つけることができたら、何だってできるものよ」

著者の同級生(1959年ポートクリントン高校卒業生)。10人きょうだいの6番目として生まれる。家計は逼迫していたが、まじめな父と礼儀作法にうるさい母を鑑に、きょうだいは互いに協力し合いながら育った。奨学金を得てトレド大学に進学したが、結婚を機に退学。20年後再びシングルに戻った際、大卒資格も労働経験もない女性という不利な立場を思い知ることになった。心機一転、地域新聞のライターや非営利団体の代表を経て、郡の公職選挙に出馬し当選。現在もその地位で政治活動を続けながら、地域の教会で非常勤の牧師も務めている。

「あなたの当時は私の当時とは違ったし、あなたの現在すら私の現在ではないのよ」

著者の黒人の同級生。どちらも子どもの頃に人種差別から逃れて南部から移住してきており、両親は小学校までしか出ていないが、結束力のある勤勉で信心深い家庭に育った。高校時代、ジェシーはアメフトチームのMVPであり、スポーツ奨学金を得て大学、大学院まで修了し、40年以上教員として公教育に携わった。シェリルも非常に優秀な生徒で、アルバイト先の裕福な白人女性の援助や奨学金を得て大学に進学し、教育分野の仕事に就いた。当時のポートクリントンにおける人種差別は、過激であったり露骨なものではなかったが、それでも「社会に属していない」感覚は、彼らに常につきまとっていた。

そしてその感覚は今も続いている。

「身の回りにいる人たちは、いつも私を助け、正しい方向に後押ししようとしてくれる」

21世紀ポートクリントンの富裕地域に住む裕福な子ども。父親は大企業の営業部長、母親も高学歴でパートタイムの専門職についている。子育てを第一に考える母親は、積極的に子どもたちの教育や学校生活にも関わった。熱心に読み聞かせをし、宿題を助け、学校行事の準備を手伝い、娘が奨学生に選ばれなかったことを校長に抗議して決定を覆すようなことまでした。チェルシーは生徒会長、卒業アルバム委員、全米優等生会員、読書クラブ会長などとして活躍し、難関大学に進学。弁護士を目指して勉強している。

「いつだって最後は負けて終わる。何でもがんばってやろうとしてきたのに、全然信じてもらえない」

21世紀ポートクリントンの貧困地域に住む貧しい子ども。両親の離婚や保護者である父親の服役など、幼い頃から生活は非常に不安定だった。悪い仲間ともつるみ始め、押し込みや飲酒、ドラッグなどでたびたび自宅拘禁や少年院送致の処分を受けた。高校は辛うじて出たものの、卒業後すぐに就職先を解雇され、その後は臨時の仕事を転々としている。職を得るためには高等教育を受けることが不可欠だと感じているが、どうすればそれをできるのか見当もつかない。一方で、父親が複数の女性たちともうけた血のつながらない兄弟たちの養育に非常に責任を感じており、彼らのために何とか今の生活からはい出そうとしている。しかしその日暮らしの生活から抜け出すことは容易ではない。

「『お前の親、愛してるって子どもにまた言ってるよ』なんて皮肉を言う友達もいる。でも、ああそうだよ、言われたいんだから」

オレゴン州ベンドに住む裕福な子ども。裕福な両親は何においても子どもを優先し、幼稚園前の幼児教育から私立に通わせ、成績や宿題を気にかけ、労働体験の段取りをしてやるなど、生活のあらゆる面で世話を焼いた。アンドリューも両親の愛情を強く意識しており、絶対的な信頼を寄せている。大学二年生の現在は、消防士になるつもりであるが、父と同じ不動産業や政治にも興味を抱いており、将来には多くの可能性がある。

「人生が転がり落ちていくみたい。全てが崩れていくような」

ベンドでトレーラーハウスに住む貧しい子ども。両親が離婚し、父親のもとで義理のきょうだい達と暮らしている。母が家族を捨てたことに始まり、父親の再婚相手との不和、絶望的なまでの貧困など、常にストレスを抱えたまま育つ。学校でも課外活動でも居場所を築けなかったが、高校の役職たちが親切に支援してくれたおかげで、コミュニティカレッジに進学する可能性も見えてきている。しかし依然として無職であることに変わりなく、さらに父親が手術不能の脳腫瘍に罹り、看病を必要とするようになってしまったために、先行きはますます不透明になった。精神的な悩みを抱え続けて、ケーラは典型的な抑うつ状態になってしまっている。

「自問する時はいつも、両親はどうするだろうとか、どうしてほしいだろうかとか考えている」

アトランタの裕福な黒人の子ども。高学歴・高収入で教育熱心な両親のもと、幼児期から習い事や読書、暗記カードなどのトレーニングを受け、評判のよい私立高校へ入学するために一家は引っ越しまでした。

一家は信仰心も厚く、デズモンドには教会コミュニティの中にも信頼のおける友人が多くいる。大学の寮生活が始まって、家族の重要性をひときわ強く感じたとデズモンドは語る。また両親の方でも、いつでも子どものそばにいて支えになってあげることは、親である限り終わることはないと言う。

「デトロイトに行くなら、優しくなんかじゃダメ」

アトランタの中間層の黒人の姉妹。母親はかつては非行少女だったが、離婚してシングルマザーになってからはスーパーの接客マネージャーとして猛烈に働き、子どもたちの望むものは何でも買い与え、暴力の支配する地域から少しでもよい環境、よい学校を求めて引っ越しを繰り返している。しかし働きずくの母親は子どもと夕食や会話をする時間を持てず、勉強を見てやることもできない。また子どもの過ちに対してはすぐに手を上げ、厳しいしつけをしていた。母親の奮闘のおかげで、ローレンをはじめ他のきょうだいは、一応定職にはついているが、末のミシェルはコミュニティカレッジを中退し、無職でぶらぶらしている。

「ずっと子どもをののしって、ぶちのめしていたら、……子どもは本当にダメになる」

アトランタの貧しい黒人の子ども。両親は早くに破局し、ニューオリンズの祖父母のもとで育つ。しかしそのフッド(地元)には暴力や犯罪が溢れかえっていて、イライジャは幼いころから何度も人が殺される瞬間や死体を目撃し、自身も窃盗や暴力、ドラッグに手を染めるようになった。母親に異父兄弟の面倒を頼まれてアトランタにやってきたが、ここでも放火事件を起こした。母親からは連日のようにののしられ、高校卒業後も飲酒とドラッグの生活から抜け出せなかったこともあり、ついに家から追い出された。それ以来、自分の人生を立て直そうと決意し、自身の暴力性をコントロールしながら、状況を改善しようと苦闘している。

「先生はみんなすごいの、いつもそばにいて、助けてくれる」

オレンジ郡フラトンに住む裕福なラティーノの子ども。幼いころから英才教育を受け、超難関大学以外は目もくれないような同級生ばかりが集うフラトンの進学校で、すさまじい競争のプレッシャーにさらされる学校生活を送った。一方で裕福な親たちによる豊富な寄付で成り立つ課外活動も充実しており、イザベラはスポーツや芸術などさまざまな活動で勉強のストレスを発散していた。勉強の甲斐あって彼女は希望の大学に入学し、大学院進学も視野にいれている。

「高校では先生たちは何も見てくれない。ただそこにいるだけ、ただの子守り」

オレンジ郡サンタアナに住む貧しいラティーノの姉妹。両親は麻薬中毒者とギャングだったが、祖母のもとでつましくも恵まれた生活をしていた。しかし祖母が亡くなって母親代わりを務めねばならなくなったローラは、進学校を諦め近くのサンタアナ高校に通った。しかしそこはギャングののさばる荒れた高校で勉強どころではなく、生徒はネグレクト状態に置かれていた。結局ローラは高校を卒業できず、好きでもない職種の仕事をしながら、全ての期待を妹に注いでいる。ソフィアは姉の直訴によってサンタアナ高校から補習学校に移ることができ、そこで真面目に勉強し、コミュニティカレッジに進学した。しかしカレッジは人数超過で必要な単位を取ることも難しく、その後希望の就職につなげられるのかは非常に不透明である。

「あらゆるところに素敵な大人たち、いい友達が見つけられたのは本当にラッキーだったわ」

フィラデルフィアの裕福なロウワーメリオン地区に住む姉妹。母親は高度な専門職についているシングルマザーで、娘たちには贅沢な生活をさせ、労働時間が長く娘たちの世話ができないことも、家事手伝いを雇うなど経済力で補ってきた。それでも二人は思春期らしい反抗期を迎えたが、母親は娘に対して断固とした態度をとったり、地域の人々と連携して大事になるのを防いだ。こうした母の持つ社会的ネットワークのおかげで、二人は多くの人と知り合い、より広い視野で物事を見ることができるようになっている。現在エレノアは有名大学で学んでおり、マデリーンもカナダの大学への進学を目指している。

「もう安全なものなんてない。知っている人はみんなハイになっちゃった」

フィラデルフィアの貧しいケンジントン地区に住む姉妹。この地区では90年代以降麻薬が蔓延しており、彼女たちの生活の支えとなっていた教会でさえ、更生中の麻薬中毒者が出入りするために、麻薬売買の温床となっていた。麻薬におぼれたリサは12年生で妊娠した。相手も麻薬密売人だったので結婚する気はなかったが、教会で出会った別の少年が彼女を気に入り、お腹の子にもかかわらずプロポーズされ、リサは少年と結婚した。二人は教会から職探しの援助などを受けてかろうじて生活している。エイミーも同じくアルコール、ドラッグの罠に絡めとられたすえ10年生で妊娠した。しかし出産はかえって彼女にプラスの効果をもたらした。エイミーは心を入れ替えて真面目に勉強し、未婚の母親のためのプログラムを持つ大学への進学を考えている。息子ができたことで人生を立て直す決心をしたのである。