TOPICS 更新履歴

- 2024.07.16

- 「子どもの本100問100答」を更新しました。

- 2024.07.04

- 「今月のおすすめ本」を更新しました。

- 2024.06.18

- 「子どもの本100問100答」を更新しました。

- 2024.06.05

- 「今月のおすすめ本」を更新しました。

- 2024.05.21

- 「子どもの本100問100答」を更新しました。

今月のおすすめ本

おすすめの新刊や話題の書籍を、教育・図書館関係者さまの推薦のことばとともにご紹介します。

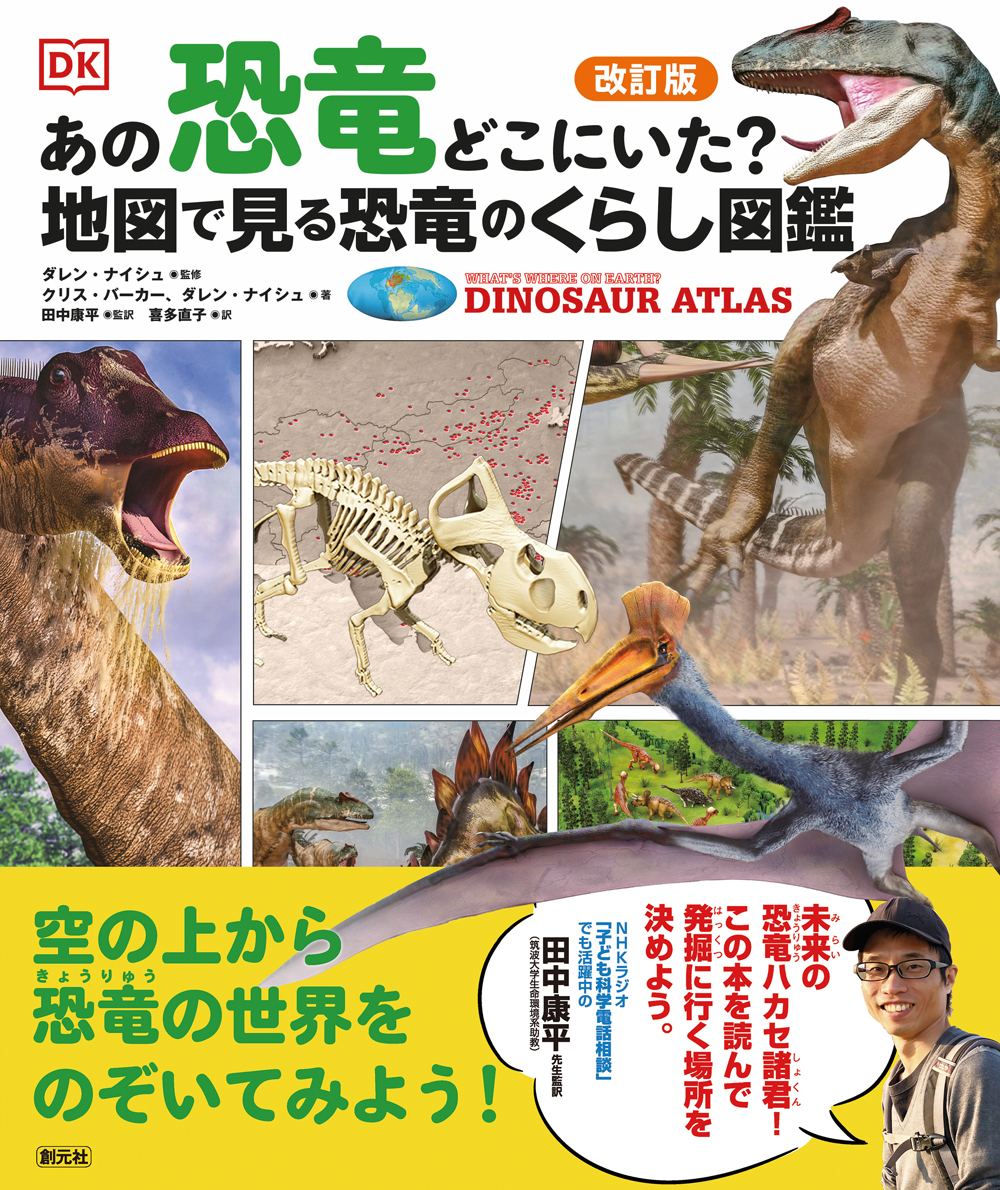

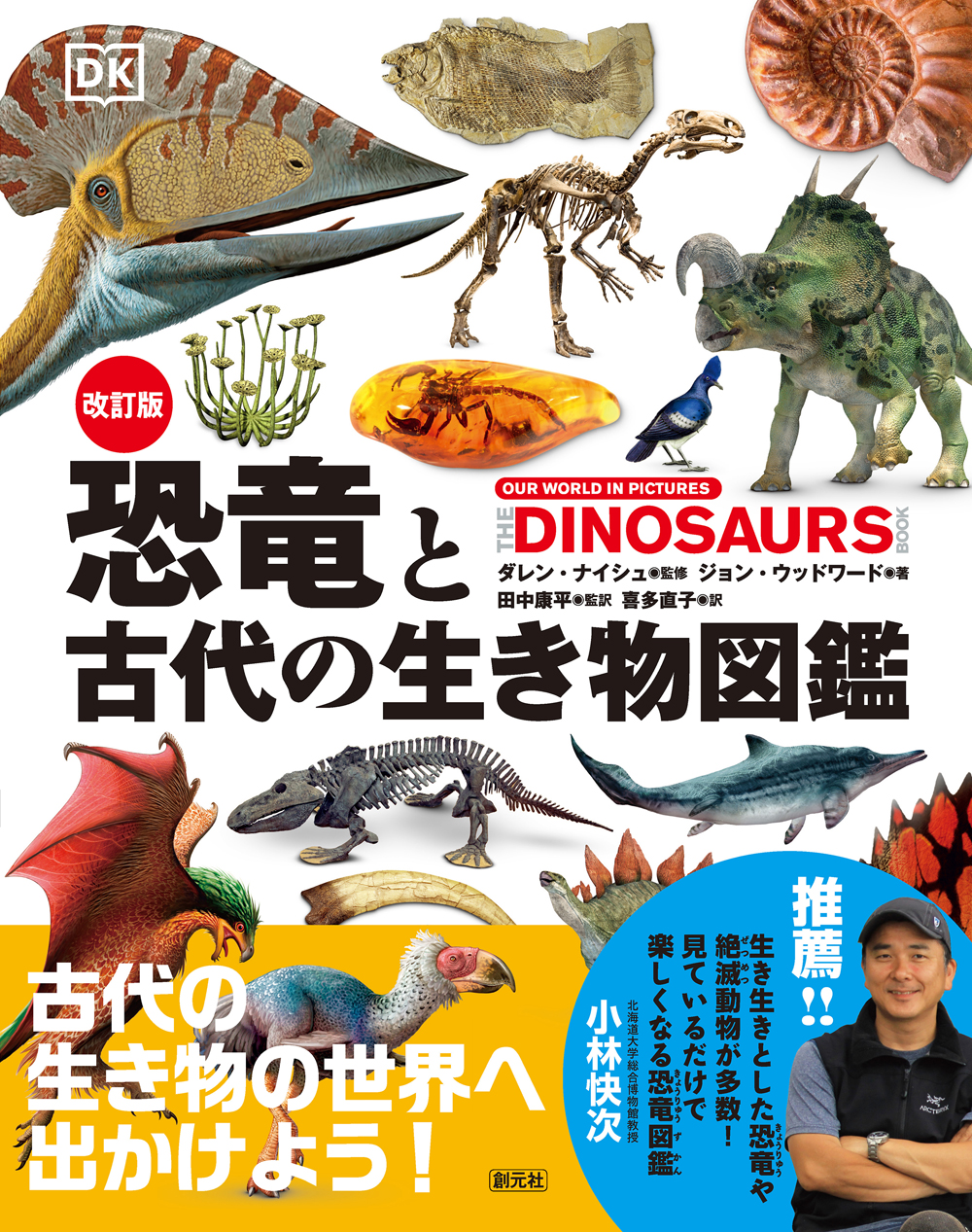

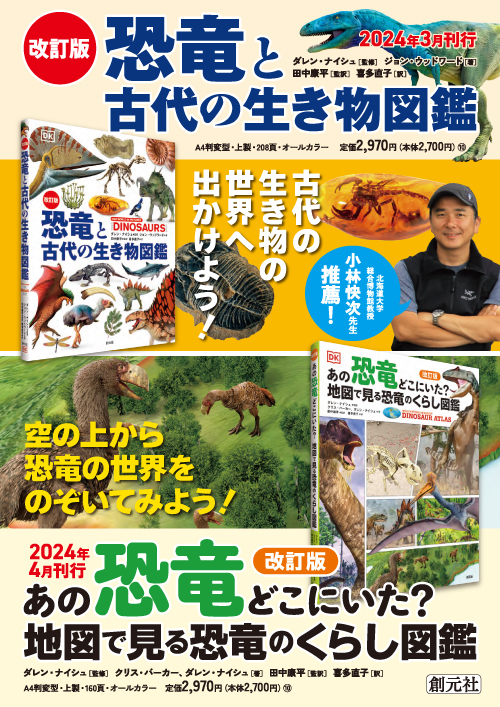

改訂版 あの恐竜どこにいた? 地図で見る恐竜のくらし図鑑

ティラノサウルスの化石がはじめて見つかった国は?ヴェロキラプトルが狩りをしていた場所は?食べ物は?古代と現代の地図を使って、恐竜と古代の生き物のくらしを紹介。

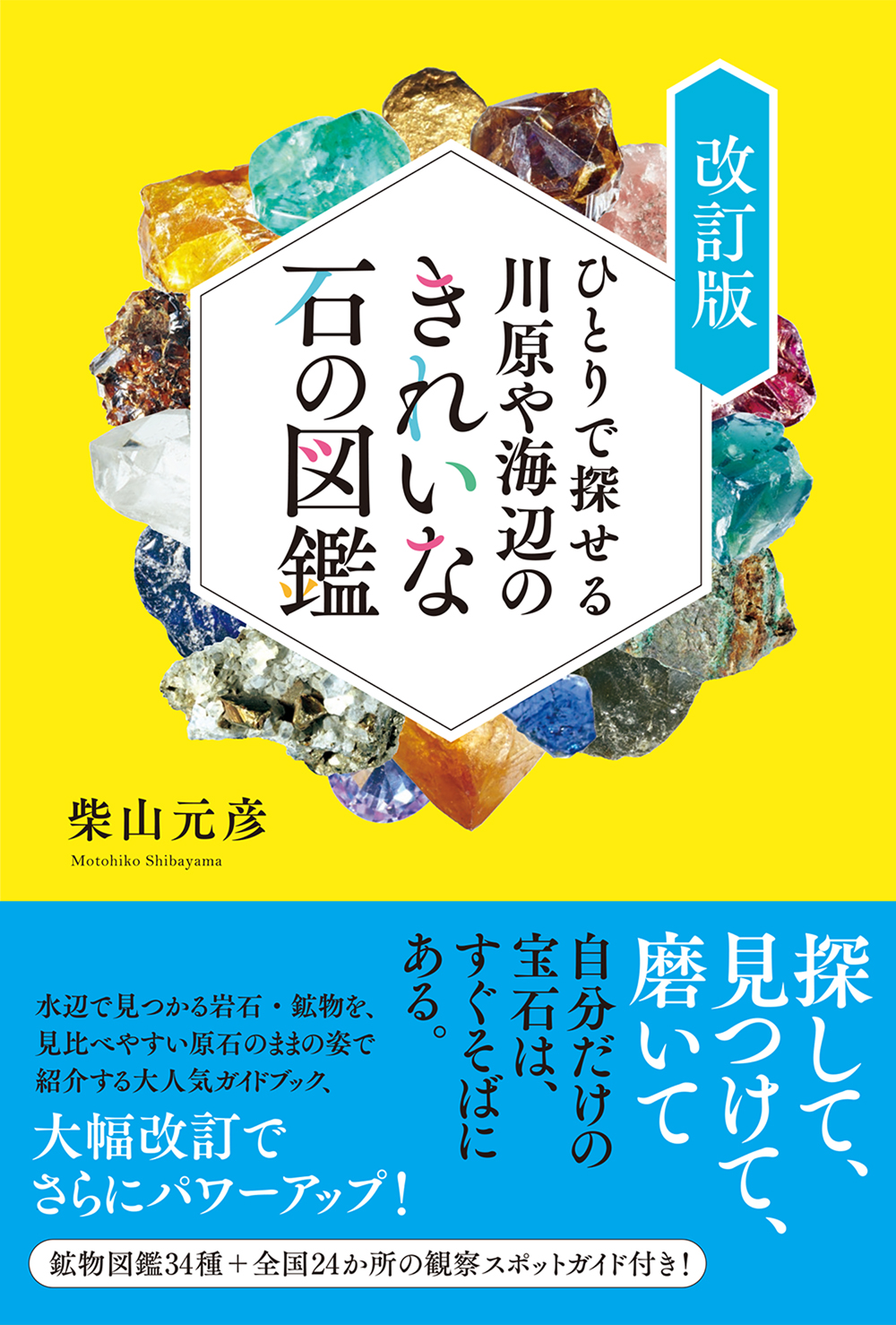

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 改訂版

大人気石探しガイドブックシリーズ第1巻が大幅改訂。図鑑は4種を入替。スポットガイドは新規19か所を含む全24か所を収録。写真やデータ類も刷新、使い勝手がアップ。

「科学のキホン」シリーズ 全4巻セット

日常生活のあらゆる場面に、サイエンスはかくれている! 物理学/生物学/化学/解剖学の「キホン」を手描き風のイラスト&解説でサポートする入門書シリーズ(全4巻)。

シリーズ「あいだで考える」創刊5冊セット

不確かな時代を共に生きていくために必要な「自ら考える力」「他者と対話する力」「遠い世界を想像する力」を養う多様な視点を提供する、10代から読める人文書シリーズ。

子どもの本

100問100答

子どもの本に関わる質問や疑問にQ&A形式でお答えします。内容は月替わりで更新いたします。

※2013年8月刊行『子どもの本100問100答』(一般財団法人大阪国際児童文学振興財団編)より抜粋

(2024.7.16更新)

高学年を対象にしたおはなし会にはどのような本を選べばいいですか?

高学年でのおはなし会

朝の読書の時間帯を中心に、読書へのきっかけ作りを目的とし、高学年を対象にしたおはなし会が増えています。読み手や周囲の仲間とおはなしの世界を共有することは、高学年にとっても物語の楽しさを知り、安心感が得られ、心が落ち着く時間となります。

高学年を対象とした絵本

近年、高学年以上の読者を対象とした絵本が多く出版されており、そのなかにはおはなし会で使える本も数多くあります。このころの子どもは、自分とは何かについて考え始めると同時に、友だち関係や進路について悩みながら成長しています。そこで、「アイデンティティ」をテーマにした『ウエズレーの国』*1や、『ぼくはぼくのえをかくよ』*2などは、興味をもって受け止められます。前者は、みんなと同じであることに頓着せず、周囲から疎まれていたウエズレー少年が、自分の王国を堂々と築き上げることによって自分らしさを貫くことの大切さを伝えています。

また古典や伝説や昔話を題材にした絵本は、人間の生き方や社会のありようを描いています。たとえば中国の古典を題材にした『桃源郷ものがたり』*3は、不思議な世界を描くことで、人間がもつ平和へのあこがれを描き、『ウェン王子とトラ』*4は、人間と動物の垣根を越えた親子の愛情を描いています。また、ウクライナの昔話『セルコ』*5は、老いぼれた飼い犬とオオカミの立場を超えた友情を描いています。これらの作品の魅力的な絵も、ヴィジュアルに敏感な高学年の子どもをひきつける大きな要素です。

そのほかに、人間が生きてきた記憶をたぐる伝記絵本もおすすめです。『キング牧師の力づよいことば』*6『ヘンリー・ブラウンの誕生日』*7などは、事実を知り、自由と平和について考えることのできる作品です。

幅広い絵本を楽しむ

幼児や低学年から楽しめる絵本のなかにも、多様な視点で深く読み込み、絵本の展開や構成自体を分析的に楽しんだり、主人公だけでなく脇役に視点を当てたりするなど、高学年ならではの楽しみ方ができる絵本が多くあります。

たとえば、聞き手との間に信頼関係があれば、「うさこちゃん」シリーズ*8や『いないいないばあ』*9などの絵本を冒頭で読むことができます。これらの絵本は、ある子どもにはなつかしく、ある子どもにははじめて幼児向けの絵本を読んでもらう体験をするという意味があります。また、長新太や井上洋介のナンセンス絵本、人間観察が鋭い佐野洋子の絵本、造型と言葉を楽しむ元永定正の絵本、空想をかきたてるデイヴィッド・ウィーズナーの絵本なども、高学年を楽しませることができます。

絵本以外にも

絵本以外にもおはなし会を楽しむプログラムはさまざまな工夫ができます。昔話の語り(おはなし)は、聞き手との直接的なコミュニケーションが可能であり、昔話に込められた「生きる」ことについてのメッセージを深く理解し、楽しむことが可能です。また、詩集から詩を読むこともできるでしょう。言葉遊びの詩集『しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩』*10は、耳で楽しむのもよし、みんなで声に出すのもよしのにぎやかな詩集です。また『ことばあそびうた』*11は、ことばの響きや意味について発見できます。

加えて、幅広い興味・関心に応えるために、おはなし会のテーマに沿った本の紹介を行うことも意義があります。おはなし会では読めない読物や科学の本も紹介できる点が魅力です。

*注1.ポール・フライシュマン作、ケビン・ホークス絵、千葉茂樹訳、あすなろ書房、1999 *注2.荒井良二作、学研教育出版、2010 注3.松居直文、蔡皋絵、福音館書店、2002 *注4.チェン・ジャンホン作・絵、平岡敦訳、徳間書店、2007 *注5.内田莉莎子文、ワレンチン・ゴルディチューク絵、福音館書店、2001 *注6.ドリーン・ラパポート文、ブライアン・コリアー絵、もりうちすみこ訳、国土社、2002 *注7.エレン・レヴァイン作、カディール・ネルソン絵、千葉茂樹訳、鈴木出版、2008 *注8.ディック・ブルーナ作、福音館書店、1964~ *注9.松谷みよ子文、瀬川康男絵、童心社、1967、1981改版 *注10.はせみつこ編、冨山房、1995 *注11.谷川俊太郎詩、 瀬川康男絵、福音館書店、1973

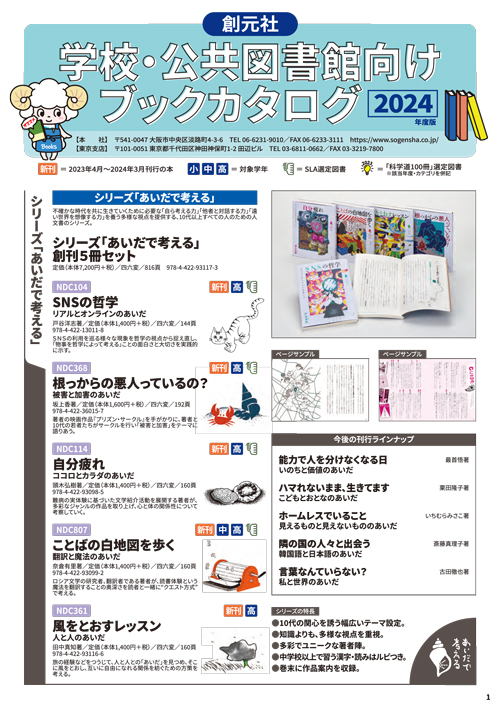

カタログ

ダウンロード

毎年4月に発行している学校・公共図書館さま向け図書カタログや、

4月以降に刊行した新刊のチラシを下記よりダウンロードしていただけます。

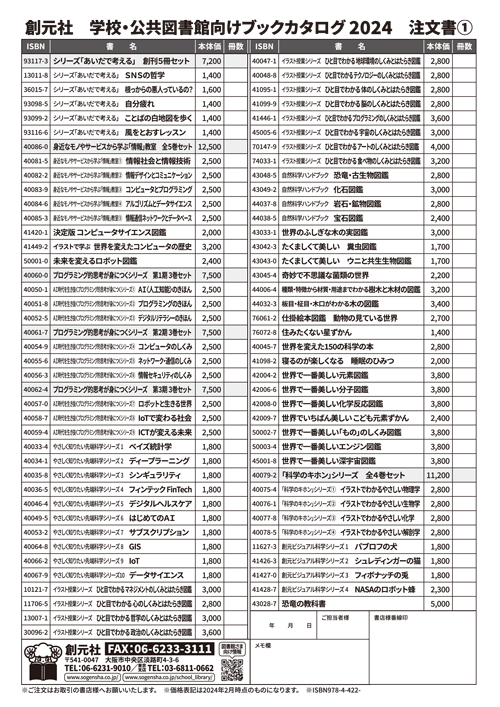

カタログ2024年度版

ダウンロード[11.7MB]

注文書2024年度版

ダウンロード[3.05MB]バックナンバー

カタログ2023年度版[6.03MB]

カタログ2022年度版[9.36MB]

カタログ2021年度版[17.9MB]

カタログ2020年度版[6.49MB]

カタログ2019年度版[8.08MB]

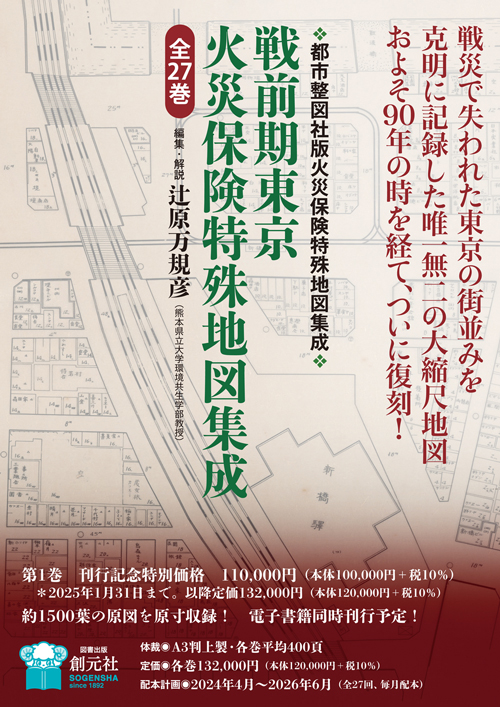

戦前期東京

火災保険特殊地図集成

ダウンロード[5.99MB]

ひとりで探せる川原や海辺の

きれいな石の図鑑 改訂版

ダウンロード[1.85MB]

改訂版

恐竜の本

ダウンロード[3.20MB]

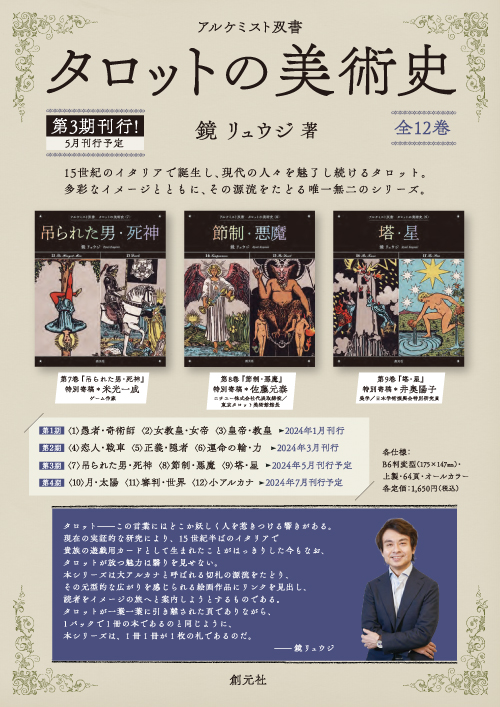

アルケミスト双書

タロットの美術史 第3期

ダウンロード[2.41MB]

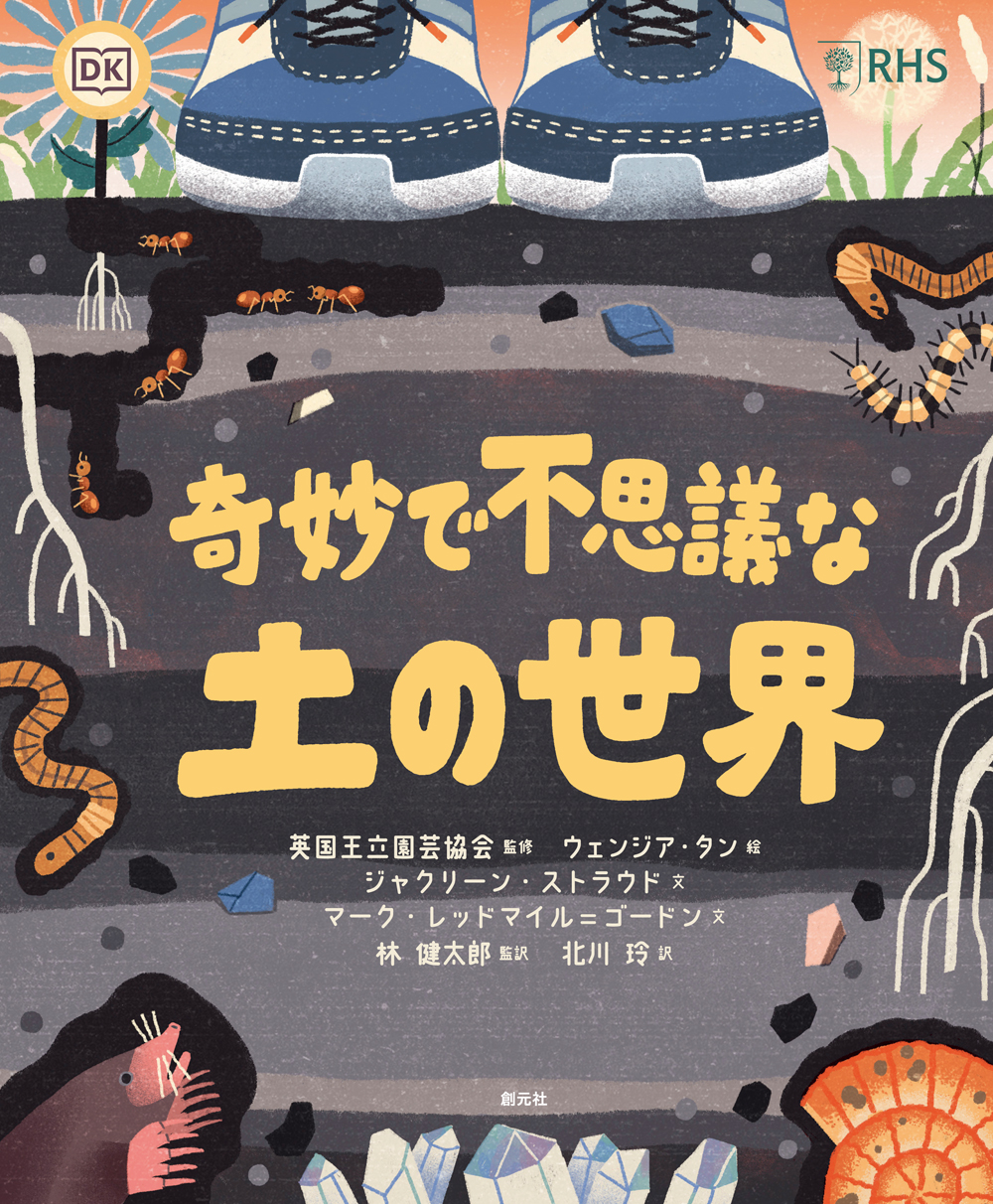

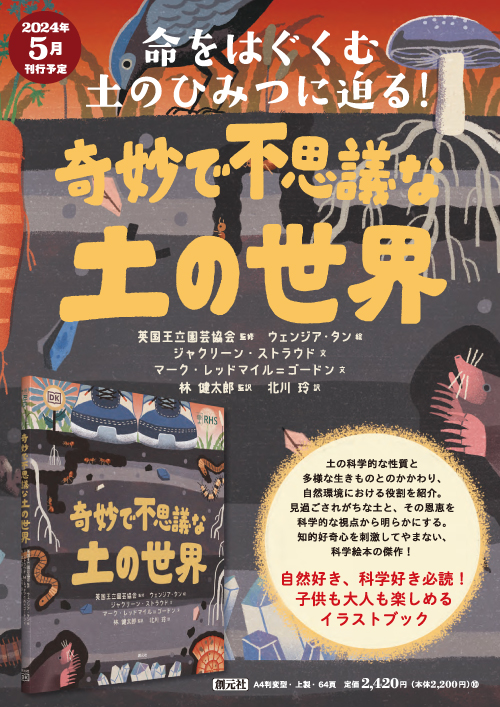

奇妙で不思議な

土の世界

ダウンロード[1.76MB]

世界を掘りつくせ!

ダウンロード[5.10MB]

美しいトマトの

科学図鑑

ダウンロード[1.31MB]

自然科学ハンドブック

シリーズ

ダウンロード[7.26MB]

アルケミスト双書

タロットの美術史 完結

ダウンロード[7.80MB]

奇妙で不思議な

樹木の世界

ダウンロード[2.95MB]

写真絵本

「はたらく」

ダウンロード[3.58MB]